スペーシアの安全装備について

自動ブレーキはどんなときに作動する?

横滑り防止装置と総評。

Contents

新型スペーシアの事故予防のための安全性能

スズキ・セーフティーサポート

予防安全のためにクルマが運転手をサポートする、それがスズキ・セーフティーサポートです。

そこにある機能についてご紹介します。

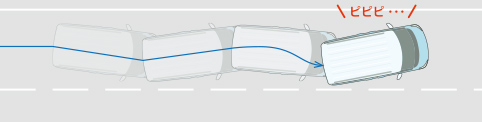

・車線逸脱警報機能

走行中に車線をはみ出しそうになるとブザーで注意を促します。

・ふらつき警報機能

車両が蛇行するなどシステムがふらつきと判断するとブザーで注意を促します。

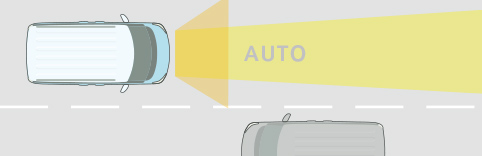

・ハイビームアシスト

ヘッドランプをハイビームにして走行中に前方に対向車や先行車がいる場合に自動でロービームに。周囲に車がいなくなるとまたハイビームに戻ります。

・標識認識機能(進入禁止)

(全方位モニター用カメラパッケージ装着車に限る)

走行中に進入禁止の標識を検知すると、ヘッドアップディスプレイに進入禁止マークを表示して知らせます。

・先行車発進お知らせ機能

停車中に前のクルマが発進して5メートル離れても動かない場合にブザーや表示によってお知らせします。

全方位モニター用カメラパッケージ装着車の機能

続いてこちらはメーカーオプションになりますが、全方位モニター用カメラパッケージについて説明します。

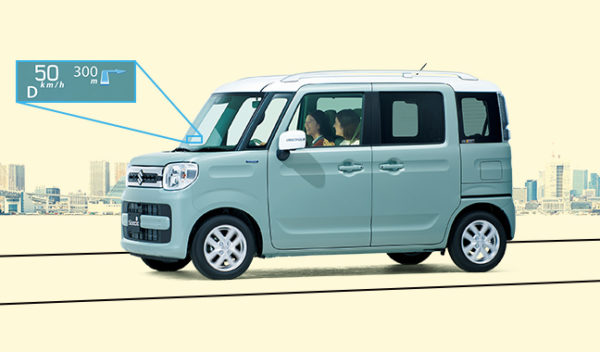

・フロントガラス投影式のヘッドアップディスプレイ

こちらは軽初となる機能でフロントガラス上に車速やシフトギヤ表示、エンジン回転数、エアコン温度、ナビ案内、前方衝突警報、そして先に挙げた進入禁止を表示します。

自然と視界に入る場所に映し出されるのでなれると見やすいです。

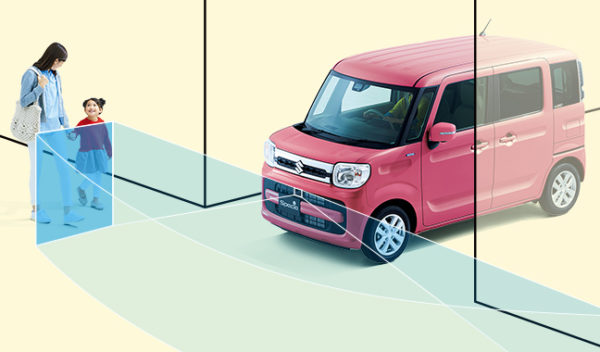

・全方位モニター用カメラ

前後左右に4つのカメラを設置し、対応ナビゲーションに真上から見たイメージの映像を映し出します。

見通しの悪い場所で人が近づいてきた場合に知らせてくれる左右確認サポート機能もついています。

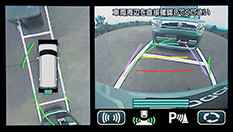

さらに縦列駐車をするときなどのための上方から映し出したような俯瞰(ふかん)映像や、狭い道ですれ違いなどの時に助手席側の死角となるところを映し出すサイド映像などでドライバーをサポートします。

そしてこちらも軽初となるクルマの周囲を立体的に表示する3Dビューが採用され、斜め上から映し出したような室外視点と運転席から見えない前方の下廻りを映し出したかのような室内視点が表示されます。

これは実際に体感していただかないと、伝わりにくいかもしれませんね。

新型スペーシアの自動ブレーキは全車についている?

デュアルセンサーブレーキサポート

安全面でやはり重要となるのはブレーキです。

スズキ・スペーシアには全グレードにデュアルセンサーブレーキサポートが標準装備されています。

フロントガラスに設置されたデュアルセンサーが前方にいるクルマから歩行者まで検知します。

このセンサーが衝突する可能性があると判断すると警告音とヘッドアップディスプレイへの表示によってドライバーに知らせます。

ドライバーが強くブレーキを踏むとブレーキ踏力をアシストします。

さらに衝突する可能性が高くなると自動で強いブレーキをかけて被害を軽減します。

さらにあるブレーキ制御機能

デュアルセンサーブレーキサポートに加えてさらにいくつかの機能があるのでご紹介します。

・誤発進抑制機能

最近ニュースによく上がるようになったアクセルの踏み間違いでコンビニに突っ込んだとかいうアレです。

デュアルセンサーが前方の壁などを検知している中でシフトがドライブ(前進)に入りアクセルを強く踏み込んでしまった場合、最長約5秒間エンジン出力を自動的に制御し、急発進、急加速を抑えます。

・後方誤発進抑制機能

こちらも後方に障害物があるにも関わらずシフトがR(バック)の状態でアクセルを強く踏み込んでしまった場合、エンジン出力を自動的に抑制して急な後退を防止します。

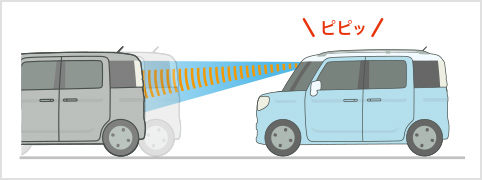

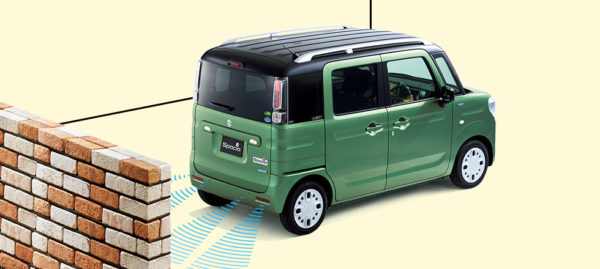

・後退時ブレーキサポート

リヤバンパーに備えられた4つの内臓センサーによって車両後方にある障害物を検知します。

これも軽初となる装備でしかも全車標準装備となっています。

搭載されたリヤパーキングセンサーが後方の障害物との距離を測って、4段階のブザーによって障害物への段階的な接近を知らせます。

後方の障害物に衝突する可能性が高くなると自動ブレーキが作動。

衝突の回避や被害を軽減させます。

これらの装備によってうっかり踏み間違えてしまった誤操作による衝突を回避します。

透明なガラスも検知できますので、この装備によって前進でも後退でもスズキ・スペーシアはコンビニに突っ込まないクルマといえるかもしれません。

ただし100%ではありませんのでくれぐれも安全運転を心がけましょう。

新型スペーシアに横滑り防止機能はついている?安全性能は?

横滑り防止装置

横滑り防止装置についての通称はメーカーによって様々ですがスズキ・スペーシアには通称ESP(エレクトリック・スタビリティ・プログラム)と呼ばれる横滑り防止装置(メーカーの説明によれば車両走行安定補助システム)がついています。

2018年9月現在、普通車は全車装着が義務付けられています。(こうしたことも新車の価格が高くなる要因となってしまってはいるのですが)

軽自動車もいずれそうなるのかもしれません。

・ESP(車両走行安定補助システム)とは、さまざまなセンサーによって走りを監視し、必要に応じてエンジンとブレーキをコンピューターで制御します。

カーブでのタイヤのスリップや横滑り、急ブレーキ時のタイヤロックを抑えて車両を安定させます。

こうしたことを考えると今の制御はただ横滑りを防止するためのものではないことがわかります。

できるだけドライバーが安心してクルマをコントロールできるのを助けるのが目的です。

雪道などでクルマが急にまっすぐ走らなくなって車線をはみ出しそうになったら?

急ブレーキをかけてタイヤがロックしてしまい、ガードレールに向かっていってしまったら?

そうした状況になりにくいよう路面状況やクルマの挙動に合わせてなるべくいつもと同じクルマの動きに近いように制御する。

それがこの装置の役割です。

安全性

さらに挙げるなら

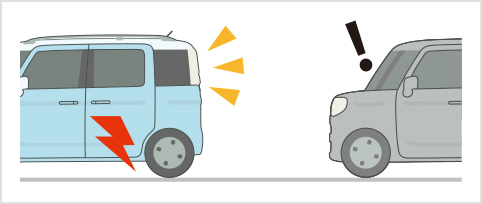

・エマージェンシーストップシグナル

55㎞以上から急ブレーキをかけた場合にハザードランプが自動で高速点滅し、後続車に注意を促します。

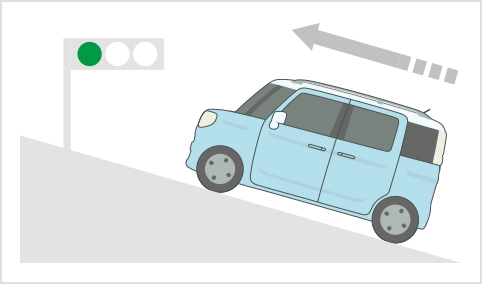

・ヒルホールドコントロール

車が後ろに下がらないように、坂道発進を助けます。

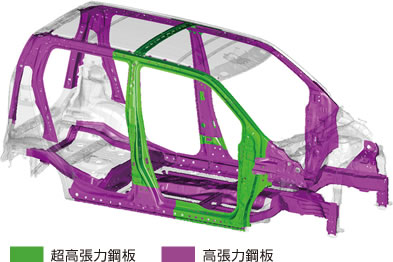

・軽量衝撃吸収ボディTECT

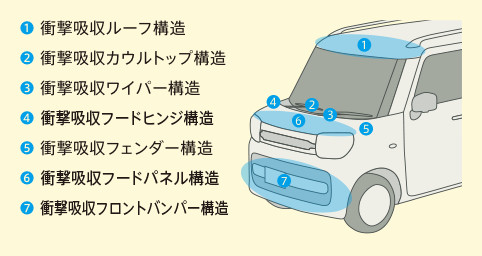

・歩行者障害軽減ボディ

・可変フォースリミッター機構付きシートベルト

シートベルトをゆっくりと緩めることによって、シートベルトを緩めながら衝撃を吸収します。

・フロントシートSRSサイドエアバッグを加えた4エアバッグを全車標準装備。(XSターボはカーテンエアバッグも加えた6エアバッグ)

・頸部衝撃緩和フロントシート

・ブレーキペダル後退抑制機構

・頭部衝撃軽減構造インテリア

・オートライトシステム

・ライト自動消灯システム

・車両接近通報装置

マイルドハイブリットの機能により、クリープ走行時などでスペーシア自体のエンジン音がしていないときに、歩行者に接近を知らせるために自動で音を鳴らします。

・助手席シートベルトリマインダー

これらの装備は安全面で高く評価され、デュアルセンサーブレーキサポートと全方位モニターの二本柱からなる予防安全技術「スズキ・セーフティーサポート」を搭載したスズキ・スペーシアは、2017年度のJNCAP予防安全性能アセスメントにおいて最高ランクである「ASV++(ダブルプラス)」を獲得しています。

安全はどんなときにも優先されるべきものです。

クルマは他の人を巻き込むこともあるからこそ、こうした技術が進んでいきます。

でもやはり安全性に必要なのはハンドルを握る自分の意識だと思います。